【マイクラ】「署名」「棒付きのニンジン」「陶磁器の破片を燃やす」、統合版でしか見られない謎翻訳の魅力。

2023/04/16

マインクラフトにはJava版限定の仕様、統合版限定の仕様というものがありますが、「謎翻訳」もまた統合版限定の仕様(?)であり、魅力なのかもしれません。

皆さんもご存じかと思いますが、同じマインクラフトであってもJava版と統合版にはいくつかの違いがあります。

クラフトレシピ、モブを倒した時にドロップするアイテム、精錬の燃料として使えるアイテム、ピストンで押せるブロック等々、挙げるとキリがありません。

ゲームシステムで言えばモブのスポーン条件やコマンドの構文、レッドストーン回路の仕様などにも違いがあります。

トラップやファームを紹介しているYoutube動画などでは、エディション間の仕様の違いにより動作したりしなかったりがあるため、動画タイトルや紹介文に【Java版】や【統合版】などの表記が入っていたりします。

両方のエディションを交互にプレイするような人はそうそういないと思うので、普通にプレイする上ではJava版と統合版の違いを意識することはあまりないと思います。

しかし、ゲーム外でマインクラフトの情報を得ようとした時、とある「違い」のせいで時折困惑することがあると思います。

それが「翻訳の違い」です。

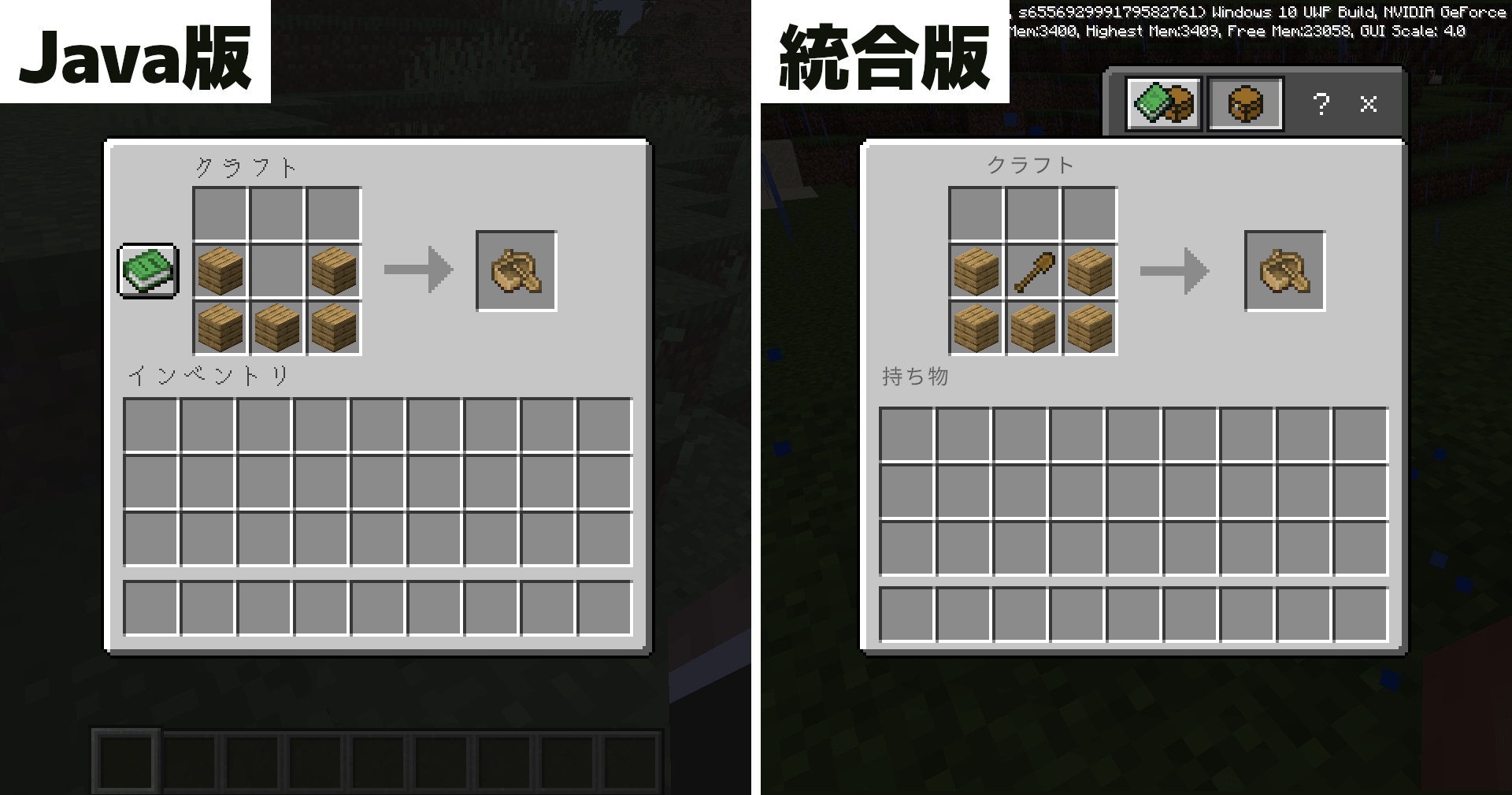

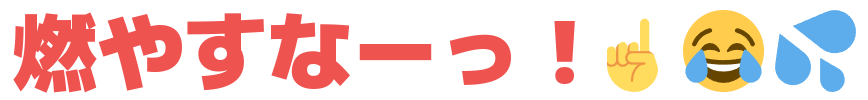

Java版と統合版では、一部を除くアイテムやブロックの名称が異なります。

大きく違うもので言えば(統合版では観察者)や(統合版では果てのロッド)、(統合版では海晶ブロック)などが挙げられるでしょうか。

同じ「マインクラフト」というゲームなのになぜ翻訳が異なってしまうのか、そこには翻訳プロセスの違いがあります。

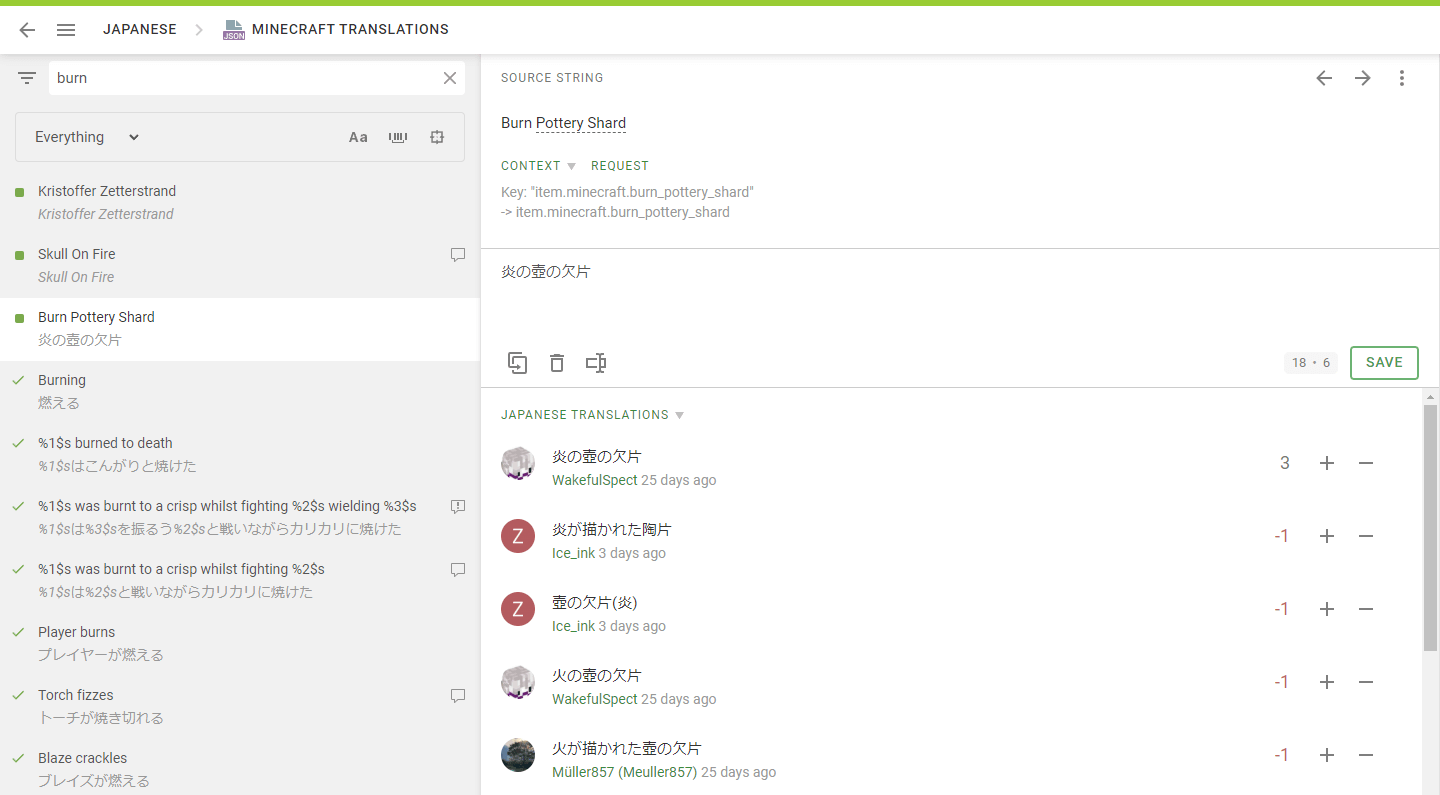

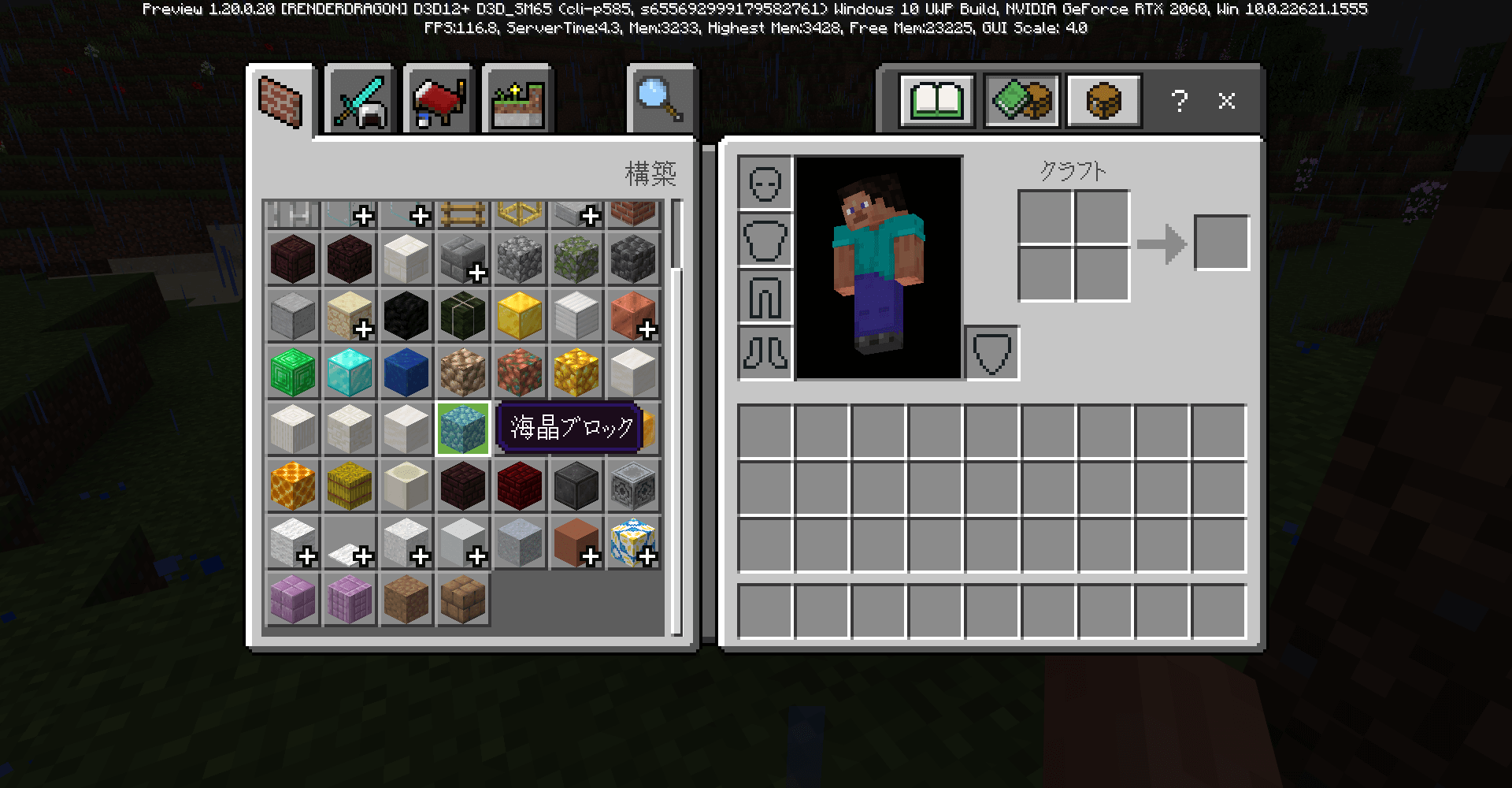

Java版は「Crowdin」と呼ばれる外部サイトにて、ユーザーが主体となって翻訳を行っています。

翻訳案をいくつか挙げて投票を行い、「校正者」を任された一部のユーザーが最終的な訳語の決定を行っているのです。

それに対して統合版は「翻訳を専門とする会社」に依頼しているようです。

プレイヤーと言えども翻訳に関しては素人、統合版はプロの翻訳家に翻訳をお願いすることで訳語のクオリティをバチクソに上げているわけですね。

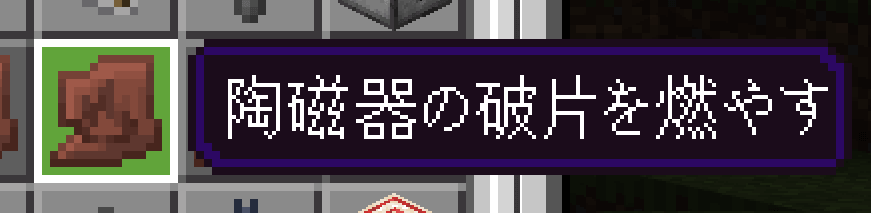

とまあそんなこんななので、同じマインクラフトであってもJava版と統合版で一部の翻訳が異なっているわけなのですが、ここからがこの記事の本題で、統合版の翻訳はプロの翻訳家に依頼しているだけあって、素人の私たちが予想だにしないハイコンテキストな翻訳をぶち込んでくることがあります。

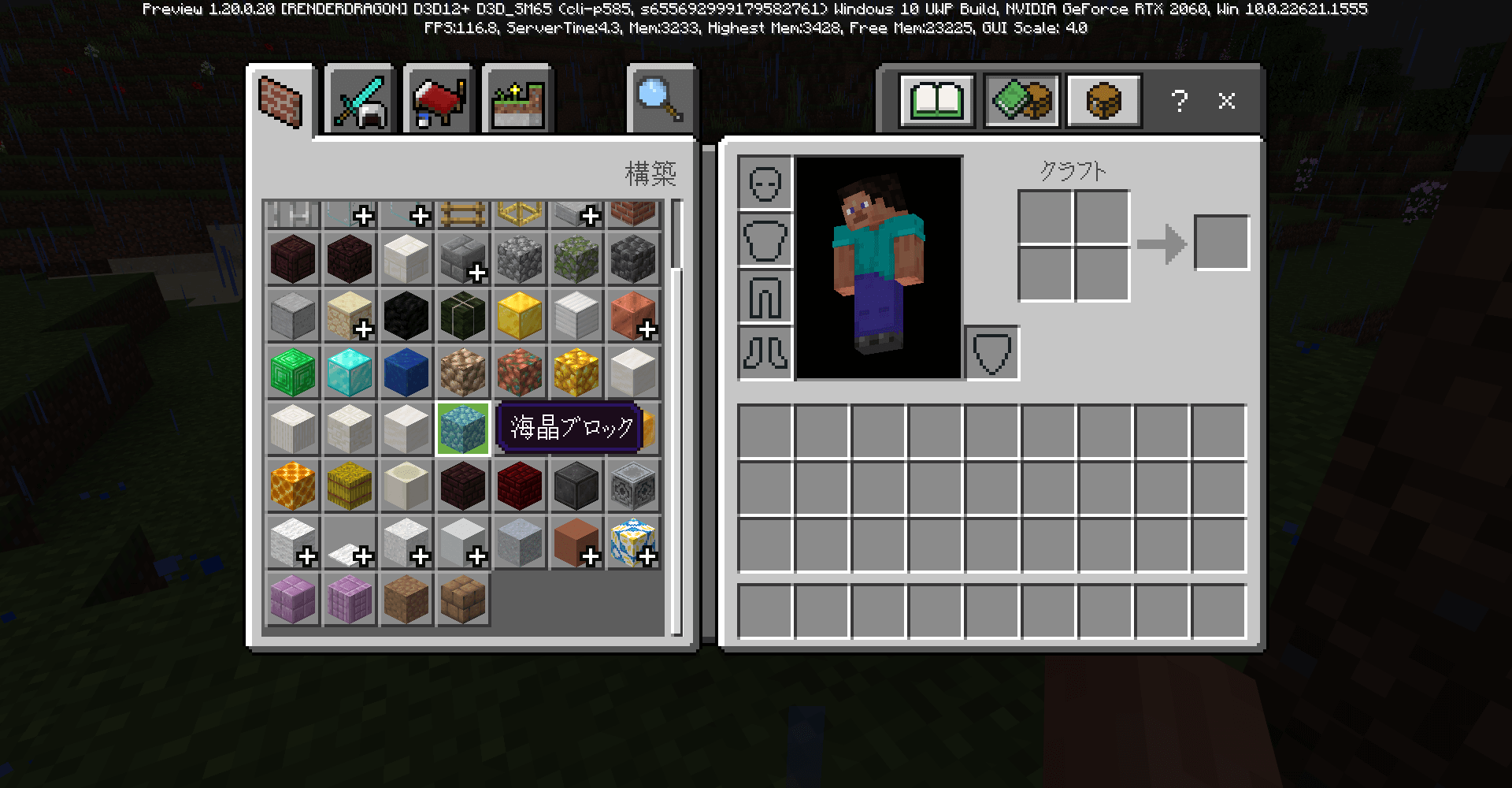

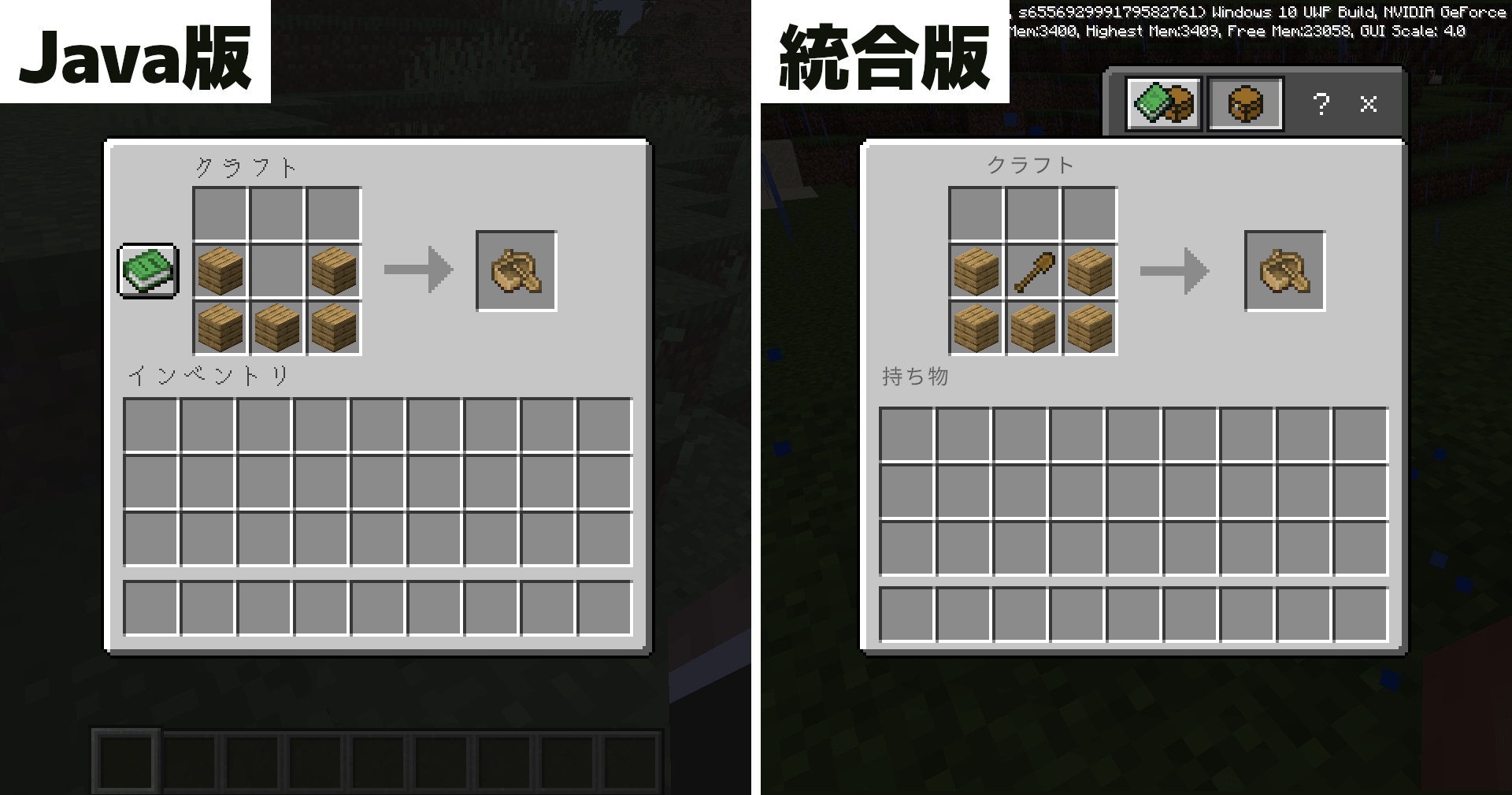

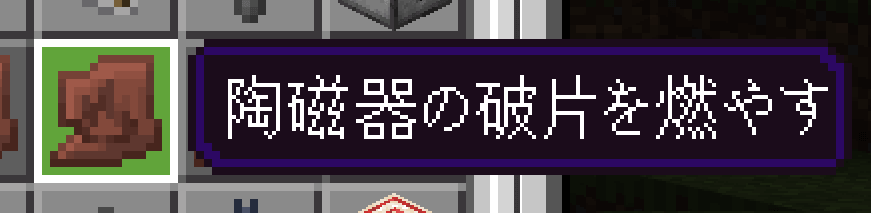

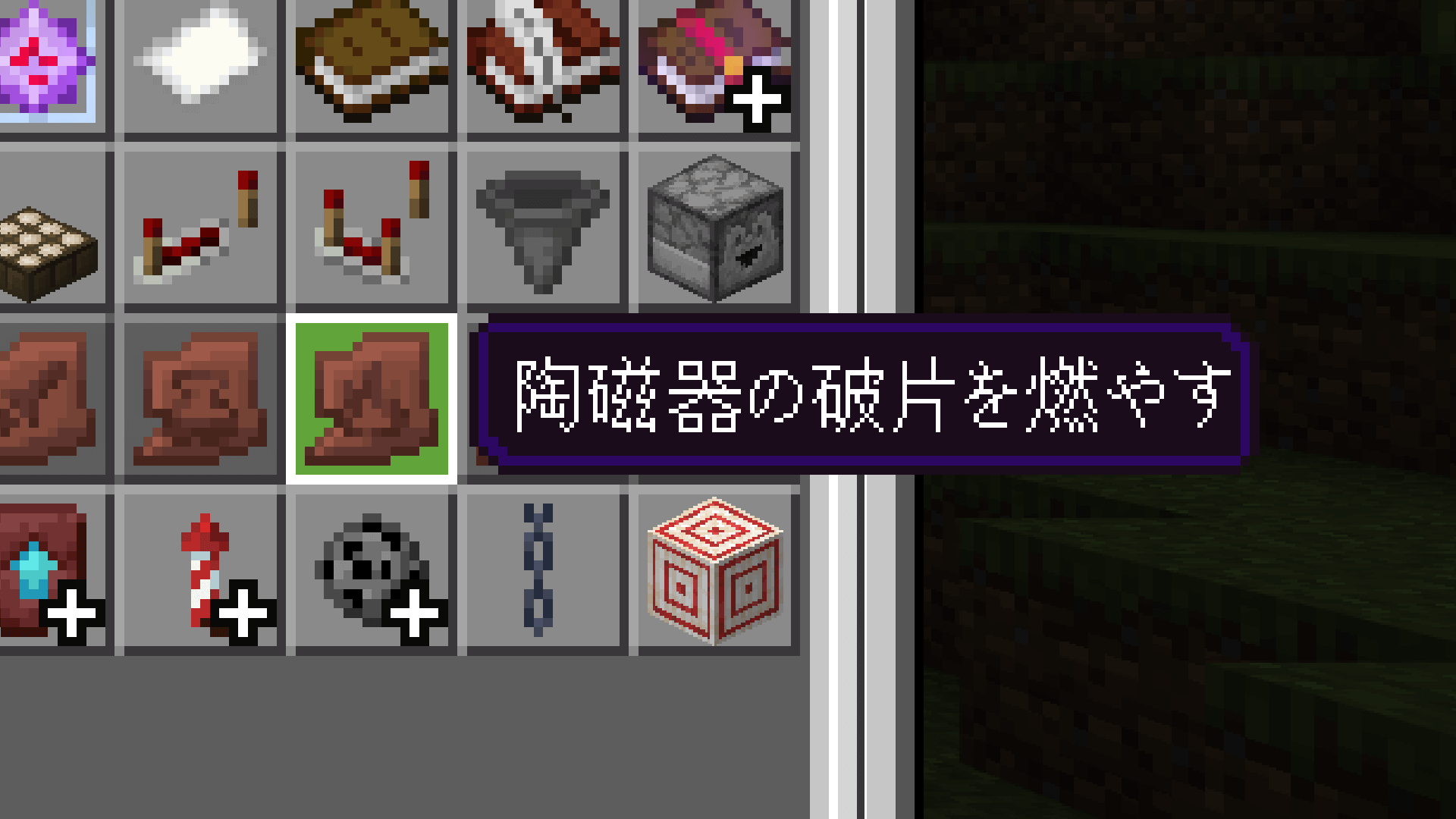

先日リリースされたバージョン 1.20のベータバージョンとなるベータ 1.20.0.20でも、プロの手腕はいかんなく発揮されていました。

その翻訳が以下となります。

と思わず突っ込みたくなるようなアイテム名ですが、実際に現在(記事投稿時)も適用されているれっきとした公式翻訳です。

統合版は過去にもハイコンテキストな翻訳を行った実績があり、一時的ではありますが、が「署名」になっていたという話は有名なのではないでしょうか(当時ツイッターでも話題になっていました)。

他にも、が「谷間に咲く百合」になっていたり、が「棒付きのニンジン」になっていたり、が「暗黒界」になっていたりと、枚挙にいとまがありません。

看板が署名になっていたり、望遠鏡が双眼鏡になっていたり、陶磁器の破片が燃やされたりしているところを見るに、翻訳家にはゲーム内で使われている文字列が渡されるだけで、その言葉がマインクラフトにおいてどのような意味を持っているのか、どのような役割を果たすのかという部分まで知らされていないのかもしれません。

そして、正確さは二の次でとりあえずリリースして、ユーザーの反応を見て適宜修正していく(実際に上記の翻訳は修正されているので)方が仕事量としては少ないのかもしれません。

ユーザーによって決められている完成度の高いJava版の翻訳がありながら、プロの翻訳家に依頼した結果がこれなのかという残念な気持ちはあるのですが、それはそれとして統合版の翻訳もネタとして見る分には面白いので複雑な心境です。

プロの翻訳家がモージャン公式を介してひねり出した翻訳がこれなのかという、このシチュエーションでしか味わえないシュールさがありますからね。

とは言え、改善されるならそれが一番良いことだとは思います。

そして、いい加減どちらかに翻訳を統一してください、モージャンさん。

クラフトレシピ、モブを倒した時にドロップするアイテム、精錬の燃料として使えるアイテム、ピストンで押せるブロック等々、挙げるとキリがありません。

ゲームシステムで言えばモブのスポーン条件やコマンドの構文、レッドストーン回路の仕様などにも違いがあります。

トラップやファームを紹介しているYoutube動画などでは、エディション間の仕様の違いにより動作したりしなかったりがあるため、動画タイトルや紹介文に【Java版】や【統合版】などの表記が入っていたりします。

両方のエディションを交互にプレイするような人はそうそういないと思うので、普通にプレイする上ではJava版と統合版の違いを意識することはあまりないと思います。

しかし、ゲーム外でマインクラフトの情報を得ようとした時、とある「違い」のせいで時折困惑することがあると思います。

それが「翻訳の違い」です。

Java版と統合版では、一部を除くアイテムやブロックの名称が異なります。

大きく違うもので言えば(統合版では観察者)や(統合版では果てのロッド)、(統合版では海晶ブロック)などが挙げられるでしょうか。

同じ「マインクラフト」というゲームなのになぜ翻訳が異なってしまうのか、そこには翻訳プロセスの違いがあります。

Java版は「Crowdin」と呼ばれる外部サイトにて、ユーザーが主体となって翻訳を行っています。

翻訳案をいくつか挙げて投票を行い、「校正者」を任された一部のユーザーが最終的な訳語の決定を行っているのです。

それに対して統合版は「翻訳を専門とする会社」に依頼しているようです。

プレイヤーと言えども翻訳に関しては素人、統合版はプロの翻訳家に翻訳をお願いすることで訳語のクオリティをバチクソに上げているわけですね。

先日リリースされたバージョン 1.20のベータバージョンとなるベータ 1.20.0.20でも、プロの手腕はいかんなく発揮されていました。

その翻訳が以下となります。

と思わず突っ込みたくなるようなアイテム名ですが、実際に現在(記事投稿時)も適用されているれっきとした公式翻訳です。

統合版は過去にもハイコンテキストな翻訳を行った実績があり、一時的ではありますが、が「署名」になっていたという話は有名なのではないでしょうか(当時ツイッターでも話題になっていました)。

他にも、が「谷間に咲く百合」になっていたり、が「棒付きのニンジン」になっていたり、が「暗黒界」になっていたりと、枚挙にいとまがありません。

看板が署名になっていたり、望遠鏡が双眼鏡になっていたり、陶磁器の破片が燃やされたりしているところを見るに、翻訳家にはゲーム内で使われている文字列が渡されるだけで、その言葉がマインクラフトにおいてどのような意味を持っているのか、どのような役割を果たすのかという部分まで知らされていないのかもしれません。

そして、正確さは二の次でとりあえずリリースして、ユーザーの反応を見て適宜修正していく(実際に上記の翻訳は修正されているので)方が仕事量としては少ないのかもしれません。

ユーザーによって決められている完成度の高いJava版の翻訳がありながら、プロの翻訳家に依頼した結果がこれなのかという残念な気持ちはあるのですが、それはそれとして統合版の翻訳もネタとして見る分には面白いので複雑な心境です。

プロの翻訳家がモージャン公式を介してひねり出した翻訳がこれなのかという、このシチュエーションでしか味わえないシュールさがありますからね。

とは言え、改善されるならそれが一番良いことだとは思います。

そして、いい加減どちらかに翻訳を統一してください、モージャンさん。

オブザーバー

オブザーバー エンドロッド

エンドロッド プリズマリン

プリズマリン 看板

看板 スズラン

スズラン ニンジン付きの棒

ニンジン付きの棒